はじめに:金ETFに「価格のズレ(乖離)」が起きた

2025年10月17日、東京証券取引所は「金ETFの一部銘柄で市場価格が基準価額を上回っている」として注意喚起を行いました。(参考:「純金上場信託(現物国内保管型)に関する注意喚起 東京証券取引所)

こうじ

こうじつまり、金の価格に連動するはずの金ETFが、金価格よりも高く取引されているということです。

このニュースを見て、「えっ、金ETFって金の値動きと同じじゃないの?」「基準価額って何?」「なぜ価格がズレるの?」と疑問に思った方も多いでしょう。

この記事では、金ETFと金の価格がズレてしまう(乖離)仕組みを誰にでもわかるように解説します。

金ETFってなに?と思った方はこちらの記事をどうぞ。

何が問題なのか?──割高で買ってしまうリスク

ズレ(乖離)が生じると何がまずいのでしょうか。簡単にいうと、金そのものの価値よりも高い値段で金ETFを買ってしまう可能性があるということです。

今回のケースでは、たとえば1gあたり19,604.9円の金を基準にしたETFが、市場では22,395円/g相当の価格で取引されていました。

10%以上も割高ですね。それは避けたいところです!

つまり、金そのものの価格が動いていないのに、金ETFの市場価格だけが上がってしまい、金ETFが実際に保管している金より高く買うことになってしまったわけです。

では、なぜ今回のように金ETFが金価格より高くなってしまったのでしょうか。次にその理由を見ていきましょう。

なぜズレ(乖離)が起きたのか?──金現物の不足が原因

今回のように金ETFの価格が金そのものより高くなってしまった理由、それは金の現物が市場で不足していたためと言われています。

金ETFの仕組みを知ればよくわかると思いますのでこちらの記事も参考にしてください!

市場価格は「買いたい人」と「売りたい人」のバランスで決まる

金ETFも株式と同じく、取引所で「買いたい人」と「売りたい人」の価格が一致したところで「市場価格」が決まります。今回のように金価格が上昇した局面では、「今のうちに金を持っておきたい」と考える投資家が増え、買いたい人のほうが圧倒的に多い状態になっていました。その結果、市場ではETFの買い注文が先行し、価格が上がるという現象が起こります。

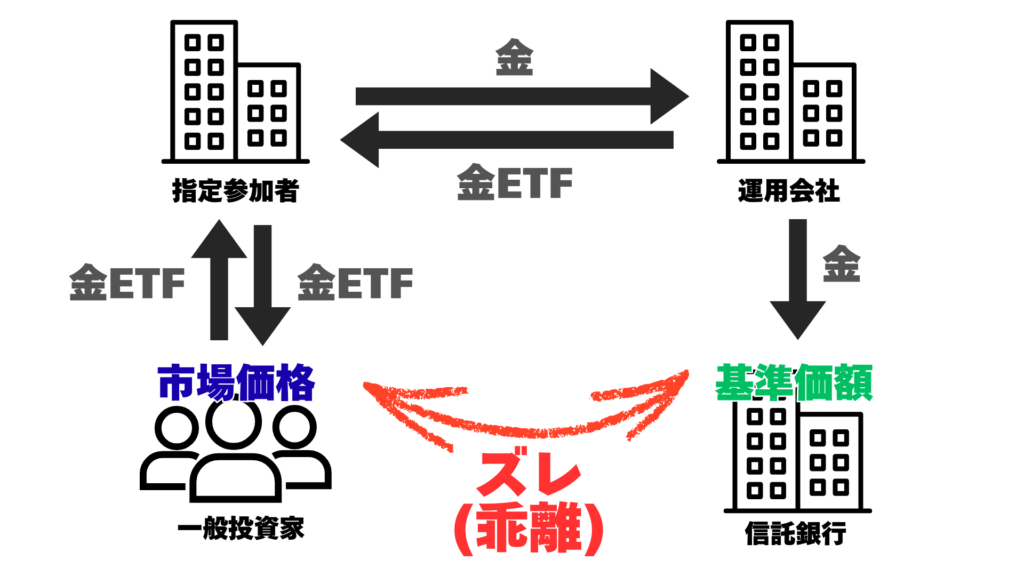

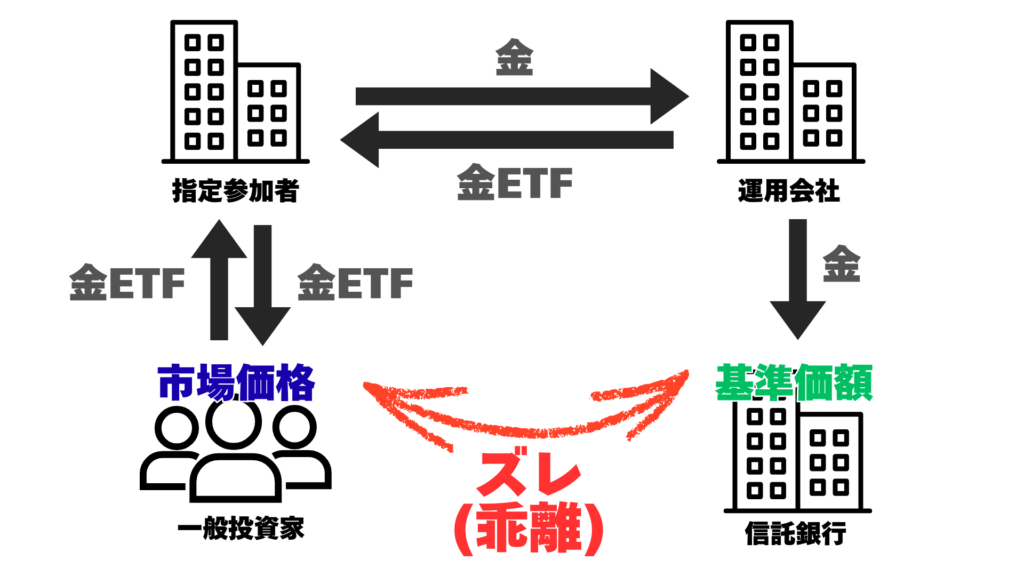

ふだんなら「裁定取引(アービトラージ)」で価格が戻る

通常であれば、こうした価格のズレはすぐに調整されます。ETFの価格が上がりすぎたとき、指定参加者(AP)と呼ばれる機関投資家が次のような動きをするからです。

- 市場で金を購入し、運用会社に差し入れる

- 運用会社がその金をもとに新しいETFを発行する

- 指定参加者がそのETFを市場で売る

この一連の流れによって、市場にETFが増え、価格が基準価額に近づく──

これが裁定取引と呼ばれる仕組みです。

つまり指定参加者は市場価格より安いETFを発行して市場価格で売ることができるということですね。詳しくは下の記事を参考にしてください。

今回はその「金を差し入れる」部分でつまずいた

しかし今回は、現物の金が手に入りにくい状況になっていました。つまり、指定参加者がETFを新たに発行するための「現物の金」を調達しづらかったと言われています。

このため、ふだんなら働くはずの価格調整メカニズムが止まり、市場価格だけが高止まりしたまま(プラスの乖離)という状態にになり、本来の金価格よりも割高なETFが取引される状況となったと言われています。

金地金は入手が困難な状況となっているようです。

東証の注意喚起もこの点に関係

東京証券取引所が注意喚起を出したのは、このように「裁定取引が一時的に機能しづらい状態」になり、ETFの価格が基準価額よりも大きく上振れしていたからだと思われます。

どんな人に関係があるのか?──1540を持っている人

今回の乖離は、すべての金ETFに起きたわけではありません。注意喚起の対象となったのは、「純金上場信託(現物国内保管型)【1540】」というETFです。

ニュースだけを見ると「1540だけが危ないのでは?」と感じるかもしれません。しかし実際には、今回のような市場価格と基準価額のズレ(乖離)は、どの金ETFでも起こり得る共通のリスクです。

金ETFはすべて「金価格に連動するよう設計された金融商品」ですが、あくまで取引所で売買される“市場商品”であるため、需給バランスの偏りによって、一時的に価格が本来の価値(基準価額)から離れることがあります。

1540が今回特に話題になったのは、以下の2つの理由によるものと思われます。

- 国内の現物保管する構造ゆえに、一時的な金現物の調達難の影響を受けやすかった

- 国内で扱える金現物の量よりも日本の個人投資家が一時的に多くの金ETFを求めた

「1540が特別」なのではなく、「ETF自体がもともと持っているリスクが、このタイミングで表面化した」というのが正確な理解ではないでしょうか。

関係のある人

- 1540を保有 or 最近購入した人:一時的に割高で取引された可能性があるが、乖離は通常は時間とともに解消されれます。

- 他の金ETFを保有する人:ETF全体が持つ「基準価額とのズレ」リスクを認識しておく。

- これから金ETFを買う人:購入時は「乖離率(かいりりつ)」を確認してから買うのがおすすめ

ズレ(乖離)の確認方法

今回紹介した純金上場信託(1540)はこちらのサイトでズレ(乖離)が確認できます。購入する際はこちらを参照ください。

三菱UFJ信託銀行「金の果実」価格・相場(外部サイト)

現在の乖離について

2026年1月16日(金)現在、純金上場信託(1540)の乖離率(市場価格と基準価額の差)が -1.5%程度(マイナス乖離)となっています。

- 基準価額:22640円/口

- 取引所価格:22300円/口

- 差額:340円/口

ETFの方が1口あたり340円安いという状態ですね。

※ 最新の正確な情報は下記サイトを参照ください。

三菱UFJ信託銀行「金の果実」価格・相場(外部サイト)

今後の見通し──乖離は解消、でもリスクは残る

東証が注意喚起を出した当時は、市場価格と基準価額の間に10%を超えるズレが生じていました。しかし現在(2025年11月時点)では、この乖離はほぼ解消しています。

市場で金の供給が回復し、一時的な需給のゆがみが戻ったということになります。

今回のズレは“異常事態”ではなく金ETFの宿命

ETFは取引所で売買される商品であり、その価格は常に「投資家の需給」によって決まります。一方で金は年間3600トン程度の限られた数量しか産出されません。したがって、市場が加熱したり、指定参加者の取引が滞ったりすると、価格が基準価額からズレることは避けられません。

こうした乖離は通常、時間とともに解消されますが、「ETFは現物ではなく金価格に連動している金融商品」という点を投資家が正しく理解しておくことが重要です。

ETFのリスクを再確認しておきましょう!

ETFのリスクを正しく理解する

今回のような乖離は、ETFという仕組みの構造的リスクの一つです。価格乖離のほかにも、以下のような要因がETFの価格に影響します:

- 為替変動(ドル建て金価格を円に換算するため)

- 信託報酬(年率0.4%前後のコスト)

- 流動性(取引量が少ない銘柄ほど価格がブレやすい)

これらはETF全般に共通する性質であり、どんなETFでも程度の差はあれ、乖離のリスクを完全に避けることはできません。

たとえば米国のSPDRゴールド・シェア(GLD, 1326)のように規模が大きく流動性の高いETFでも、小さな乖離は発生しています。つまり、乖離そのものはETFの正常な特性であり、「仕組みの一部」だと理解しておくのが正解です。

まとめ

今回のニュースを見て、「金ETFって大丈夫なの?」と不安になった方も多いかもしれません。けれど、心配する必要はありません。

ETFの価格が一時的にズレたのは、ETFという仕組みの“つなぎ目”で起きた調整の遅れにすぎません。需要と供給のバランスによって少し歪むこともありますが、長い目で見ればその歪みは解消されます。

ニュースで心配になったときこそ、仕組みを知り、事実を理解して、落ち着いて判断しましょう!

コメント